作者:陈雨露

2025年2月22日,中国数字经济发展和治理学术年会在南开大学召开。本次年会以“人工智能、数字经济与新质生产力”为主题,积极响应党的二十大报告中关于“加快建设网络强国、数字中国”的战略号召,汇聚了学术界与产业界的智慧力量,共同探索数字经济的未来发展方向。年会邀请了40余名专家学者及机构代表,就数字经济、数字金融、数字贸易、数据要素、人工智能创新发展等核心议题展开深入研讨。

南开大学校长陈雨露以《加密货币的崛起与全球金融格局的挑战》为题发表主旨演讲。

陈雨露发表主旨演讲

我今天想分享的主题是《加密货币的崛起与全球金融格局的挑战》。加密货币作为通过计算机网络运作的一种数字货币形式,其所有权记录在区块链这一分布式账本技术上。区块链的核心机制包括工作量证明(PoW)等共识算法,为加密货币的安全性与去中心化特性提供了基础。

加密货币主要包括三大类型:支付型加密货币(如比特币、以太币)、稳定币(如USDT、USDC)以及中央银行发行的主权数字货币(如中国的数字人民币)。这些货币形式在全球范围内引发了广泛关注,并对传统金融体系产生了深远影响。

加密货币的主要特征包括分布式架构、安全性、稀缺性、匿名性、价格波动性、能源消耗密集性以及全球即时交易能力。这些特性使得加密货币成为一种独特的资产类别。

自2009年比特币创世区块诞生以来,加密货币已从小众实验逐步发展成为金融生态系统的重要组成部分。目前,已有超过130个国家和地区将加密货币纳入主流金融体系的讨论范畴。

在全球地缘政治动荡加剧、美国财政赤字持续攀升的背景下,以比特币为代表的加密资产受到广泛关注。美国正从国家战略储备、加密货币立法和基础设施建设三个方面构建“数字美元霸权体系”,试图将其传统金融领域的全球主导地位延伸至数字经济时代。

加密货币市场的突破性进展

2024年1月,比特币现货ETF的正式推出标志着加密资产与传统金融资产融合迈出重要一步。

同年12月,比特币价格突破每枚10万美元,总市值在短短两年内从8000亿美元激增至3.4万亿美元。与此同时,加密资产总市值占全球六大央行流动性比例从2009年的不足1%上升至2024年底的12%。特朗普政府提出的战略性比特币储备计划(SBR)进一步推动了比特币向主流资产的转变。

2023年下半年以来,美国政府对加密货币领域的监管立场出现显著转向,意图将传统金融霸权扩展至数字金融领域。

在美国债台高筑、通胀居高不下的背景下,这一战略既确保了美元在数字金融变革中的中心地位,又缓解了联邦债务压力。短期目标包括建立比特币战略储备、扩大稳定币使用和控制加密资产基础设施;中期目标则通过宽松监管吸引加密企业迁往美国;长期目标旨在主导全球数字金融规则制定。

美国政策转向及其战略意图

1. 美国政府及业界在加密货币领域的五大标志性转变

第一,从严厉打压转向引导式监管。新任SEC主席Paul Atkins积极推动加密资产合规化,富兰克林·邓普顿的加密指数ETF获批上市成为重要标志。

第二,从立法打压到立法支持。FIT21法案和GENIUS法案分别奠定了加密资产监管框架和稳定币监管规则。

第三,由打击转向战略资产化。特朗普政府计划建立100万枚比特币的战略储备。

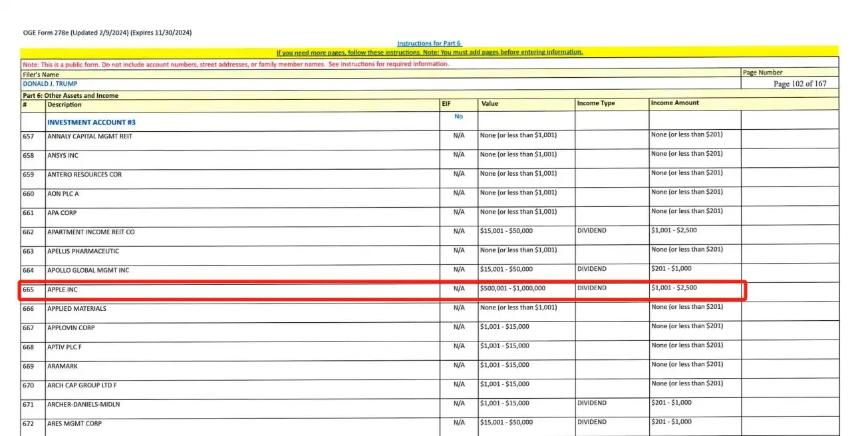

第四,业界从观望转向积极参与。苹果、特斯拉等公司纷纷配置加密资产,贝莱德等传统金融机构加速布局。

第五,税收政策调整。美国国税局允许灵活选择会计方法,短期内缓解用户税务压力,长期内可能集中加密投资于受控平台。

2. 数字时代的美元霸权体系构建

美国正通过比特币战略储备、美元稳定币和可控的数字金融基础设施构建“三位一体”的美元霸权体系,强化其在全球数字金融领域的主导地位。

3. 欧盟的绿色金融与统一市场监管

欧盟通过《加密资产市场监管框架》(MiCA)推动统一监管和绿色转型,同时限制能源密集型区块链的发展。

4. 全球其他经济体的竞争博弈

越来越多的国家探索CBDC,主权数字货币与稳定币之间的竞争日益激烈,区域化和碎片化风险逐步显现。

我国面临的机遇与挑战

1. 我国在区块链和加密货币领域的优势

我国在数字人民币研发、区块链产业布局、应用场景拓展等方面具有领先优势。

2. 面临的国际挑战

美国主导的加密资产战略对我国金融安全构成多重威胁,包括资本外流、DeFi监管套利、技术标准争夺以及加密资产霸权的潜在风险。

面对加密货币市场的泡沫风险和国际竞争,我国需保持战略定力,坚持金融服务实体经济的根本方向,走中国特色的金融强国之路。